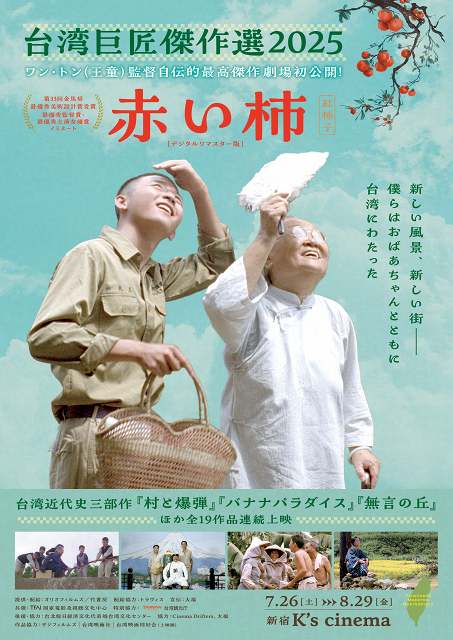

7月26日(土)より新宿K’s cinemaにて開催される『台湾巨匠傑作選2025 ワン・トン(王童)監督自伝的最高傑作『赤い柿』劇場初公開!』より、ワン・トン監督のインタビューが解禁された。

台湾映画のレジェンドと呼ばれ、ニューシネマを牽引した傑物ワン・トン監督。『台湾巨匠傑作選2025』では≪台湾近代史三部作≫に続き、ワン・トン監督の自伝的要素が強い作品として知られる『赤い柿 デジタルリマスター版』の他、ホウ・シャオシェン(侯孝賢)監督、エドワード・ヤン(楊德昌)監督、ツァイ・ミンリャン(蔡明亮)監督ら台湾ニューシネマの監督作品、チェン・ユーシュン(陳玉勲)監督、ギデンズ・コー(九把刀) 監督、ホウ・チーラン(侯季然)監督、フー・ティエンユー(傅天余) 監督らポスト台湾ニューシネマの作品など、全19作品が上映される。

――1945年に日本が敗戦、中国国民党が台湾を接収して、台湾は「中華民国」の統治下となります。ワン監督の父親は国民党軍の高名な将軍ですね。『赤い柿(紅柿子)』はワン監督の家族のことを描いた自伝的作品と言われています。

ワン・トン:はい、この作品は、私の母方の祖母を中心とする家族の物語がモデルです。

例えば『赤い柿』には 11 人の子供たちが出てきます。私の兄弟も11人で私は6番目、6 歳のときに台湾に来ました。中国の河南省から渡って来た設定も、祖母が河南省出身だったからです。母は9人の子供を連れて台湾に渡り、それから2人の子供を産みました。映画の設定と同じです。

――かなり良い境遇にあったはずのワン家さえ、映画に描かれたように経済的に苦労したというのは、当時の台湾がどれほど混乱し、誰もが苦難の中にあったかを良く物語る設定だと思いますが、映画の子供たちは実に生き生きとしています。どのエピソードも監督自身の経験ですか?

ワン・トン:私自身が経験したことです。バナナを食べ過ぎてお腹を壊したり、X線写真の下敷きを持って行ったり、ひよこを育てたり、ウシガエルを飼ったりもそうです。

――監督は、どのぐらいの期間でこの脚本を書き上げたのですか? ひとつひとつのエピソードに、当時の台湾の政治や経済の状況と家族の境遇が見事に表現されています。例えば、お祖母さんに京劇を聞かせようと兄弟が力を合わせてラジオを手作りしますね。さあ成功した!と思ったところでラジオが爆発、それを父親に見つかってひどく叱られます。

ワン・トン:脚本にかけた時間は2年ちょっとですね。あのラジオのシーンも、私自身の経験です。祖母は京劇が大好きだったので、芝居を聞かせてあげようと作ったのですが爆発して…。父がもの凄く怒ったのは、私たちのことをとても心配したからでしょう。まず火傷など身体の危険への心配、また、政治的に危ない行為(冷戦下で厳しいスパイ取り締まりがあり、ラジオを手作りして電波を傍受することは政治的リスクを伴った)であることの心配、どちらもありました。

――ワン監督ご自身は、何番目の子供に投影されていますか?

ワン・トン:勉強が出来なくて、絵ばかり描いていると怒られる男の子が私です。

――最後のほうで、お祖母さんの姿をデッサンしていた男の子ですね。実際にワン監督は、映画のなかのようにお祖母さんの絵を描いたのでしょうか?

ワン・トン:はい、絵を描いたあのシーンも私自身の経験です。明るくて、可愛らしくて、智恵があり、祖母はまさにあんな感じでした。

――干してあるお祖母さんの深紅の「寿衣」(死に装束)で子供たちが遊んでいて母親に叱られます。お祖母さんが孫たちに言って聞かせる「この世はすべて『仮』のものなんだよ」というセリフも、非常に仏教的な感じがします。

ワン・トン:この映画の背景には、仏教や儒教を合わせた東洋の哲理や宗教観があります。そして同時に祖母の人生観、沢山のものを見て、人生について得た彼女自身の智恵をどのように子孫に伝えるか…人生とは何かを一代一代、後世の者に伝えていくといった、家庭における「教育」を描いてもいます。

――斎白石(中国の20世紀を代表する画家で、素朴さ・簡潔さをもって描かれた生命力あふれる水墨画で知られる)の絵に描かれた柿、そして故郷の家に残された柿の木。絵に描かれたもの、ホンモノ、無くなった絵、戻ってきた絵、そしてまた手放す絵。

この柿にはどんなものが象徴されていますか?

ワン・トン:ひとつのものを捨てれば、またひとつのものが返ってくるというような万物の循環ですね。春が来て夏、秋、冬になってまた春になる。祖母が亡くなって、でもいつか自分も死んで、お祖母さんにまた会う事ができるという、円を描くような循環。そうした円や赤色を大切にするといったのは伝統的な中国思想を、柿が象徴しています。

――お祖母さんに付き添って孫たちが映画館へ行くシーンがありますが、ワン監督が映画監督になったのは、お祖母さんの影響も大きいのでしょうか。

ワン・トン:絵を描くようになったのも、映画の世界に入ったのも全て祖母の影響だと思っています。この映画を撮ったのは、実は彼女を記念するものを作りたかったからです。祖母は私に本当に多くのものを与えてくれた、心から感謝しています。

――大陸で生き分かれ、後に再会した部下の福順の胸に入れ墨が入っていましたね。この背景を教えてください。

ワン・トン:福順のエピソードは、私たちの家族の話ではありません。他の将軍の家族が経験した話です。福順は、船に乗り遅れて大陸に残ります。そこで中国共産党から「中国人民義勇軍」に入隊させられるんです。それから朝鮮戦争が起こり、義勇軍として朝鮮に送られ戦うなかで、アメリカ軍(連合軍)の捕虜になります。捕虜から解放されるとき、大陸(中華人民共和国)に戻るか台湾(中華民国)に戻るかと聞かれ、福順が選んだのは台湾でした。ところが台湾に来たら「共産党のスパイではないか」と疑われたので、中華民国への愛国を示すために入れ墨を入れたんです。あの時代には、そうした刺青をいれた国民党軍人が実際に山ほどいました。

――子供のころのワン監督が描いたお祖母さんの絵を見て、お祖母さんは「絵に一番大切なのは“神韻“だよ」と教えますね。神韻は、日本語で一言に訳すのが少し難しい言葉ですが、この映画の核になる概念だと思いました。ワン監督にとって「神韻」とは、なんですか?

ワン・トン:精神であり霊魂、内在するものですね。外見がいいとか新しいとかそういうものではない。絵画でも映画でも、なにか芸術的なものを見てそれが永遠に心のどこかに引っ掛かっている、その残っているものを神韻と呼びます。

――ワン監督にとっての「原郷(ルーツ)」と「故郷」、そしてこの作品との関係を教えて下さい。

ワン・トン:とある作家が言いました。「“故郷”とは、“原郷”よりやってきた先祖が、歩き疲れて動けなくなったところである」。我々のお祖母さんのあの世代は、逃げて逃げて、最後に台湾へと逃げてきて、もう逃げなくても良くなり、それ以上逃げる場所もありませんでした。だから、私にとっての「原郷」は柿の木のある河南であり、私の「故郷」は台湾です。この映画はわたしの「原郷」と「故郷」の両方を描いた作品です。

――最後に、ワン監督が一番好きな自分の作品を教えてください。

ワン・トン:『赤い柿』です。

7月26日(土)より新宿K’s cinemaほか全国順次開催